赝品探究其制作工艺流通渠道及鉴定方法以揭示背后的市场机制

最新消息:某知名艺术品拍卖行近日揭露了一起涉及多件高价值艺术品的赝品事件,引发了社会各界对赝品市场的广泛关注。这一事件不仅让人们重新审视艺术品的真伪问题,也促使我们思考背后的市场机制。

赝品制作工艺揭秘

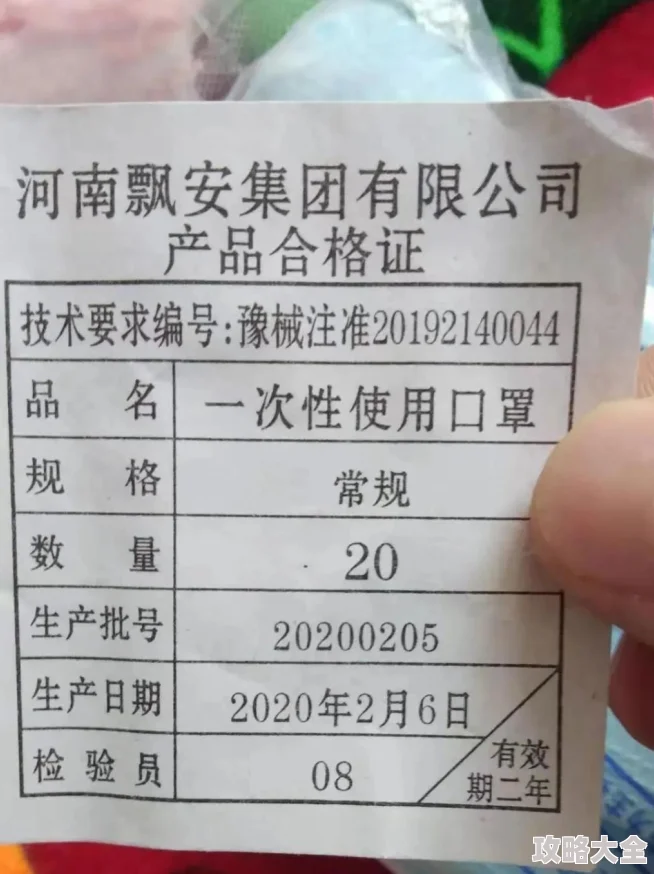

在探讨赝品时,了解其制作工艺至关重要。许多赝品制作者利用现代科技手段,模仿经典作品的材料和技法。例如,一些制作者会使用与原作相似的颜料、画布和工具,以达到以假乱真的效果。根据《艺术市场研究》中的一项调查显示,约有70%的伪造作品采用了传统技法,这使得鉴定变得更加复杂。

网友评论中,有人提到:“我曾经看到过一个关于古董家具的纪录片,其中展示了如何用旧木材和特定技术来复刻古董,这让我意识到即便是专家也可能被迷惑。”这种现象反映出,即使是专业人士,在面对高水平的赝品时,也需要具备更深厚的知识储备和经验。

流通渠道分析

赝品流通渠道同样值得关注。在网络购物日益普及的大背景下,许多不法分子通过电商平台、社交媒体等途径进行销售。一些小型拍卖行或二手交易网站也成为了赝品流通的重要场所。根据《经济学人》的报道,目前全球范围内约有30%的艺术交易涉及到伪造或误标作品,这无疑给消费者带来了巨大的风险。

不少网友对此表示担忧:“现在网上买东西太方便,但总感觉看不到实物就很难判断真伪。”这表明公众对于在线购买艺术作品的不安情绪,同时也呼吁相关平台加强监管,提高透明度,以保护消费者权益。

鉴定方法与社会影响

针对愈演愈烈的赝品问题,各种鉴定方法应运而生。从传统的人眼鉴别,到如今借助科学技术如红外线成像、X射线荧光分析等手段,专家们不断探索更为精准有效的方法。《文化遗产保护》期刊中指出,通过这些先进技术,可以在不损害文物本体情况下,对其进行深入分析,从而提高鉴定准确性。

然而,仅靠专业机构并不足以根治这一问题。公众教育显得尤为重要。有网友分享道:“我参加过一次关于如何识别假货的小讲座,那次经历让我受益匪浅。”这说明提升大众对艺术市场认知的重要性,让更多人参与进来,共同抵制赝品现象,将形成良好的社会氛围。

随着对这一话题讨论热度上升,我们可以提出几个相关的问题:

如何提高公众对艺术真伪辨别能力?

- 可以通过举办讲座、工作坊以及线上课程等方式,加强公众教育,使更多人掌握基本鉴定知识。

目前有哪些有效的方法可以帮助消费者识别潜在的赝品?

- 消费者可寻求专业机构提供认证服务,并学习一些基础知识,如查看证书、了解历史背景等。

政府和行业组织能采取哪些措施来打击贩卖赝品行为?

- 加强法律法规建设,提高违法成本,同时推动行业自律机制的发展,以维护良好的市场秩序。

参考资料:

- 《艺术市场研究》

- 《经济学人》

- 《文化遗产保护》